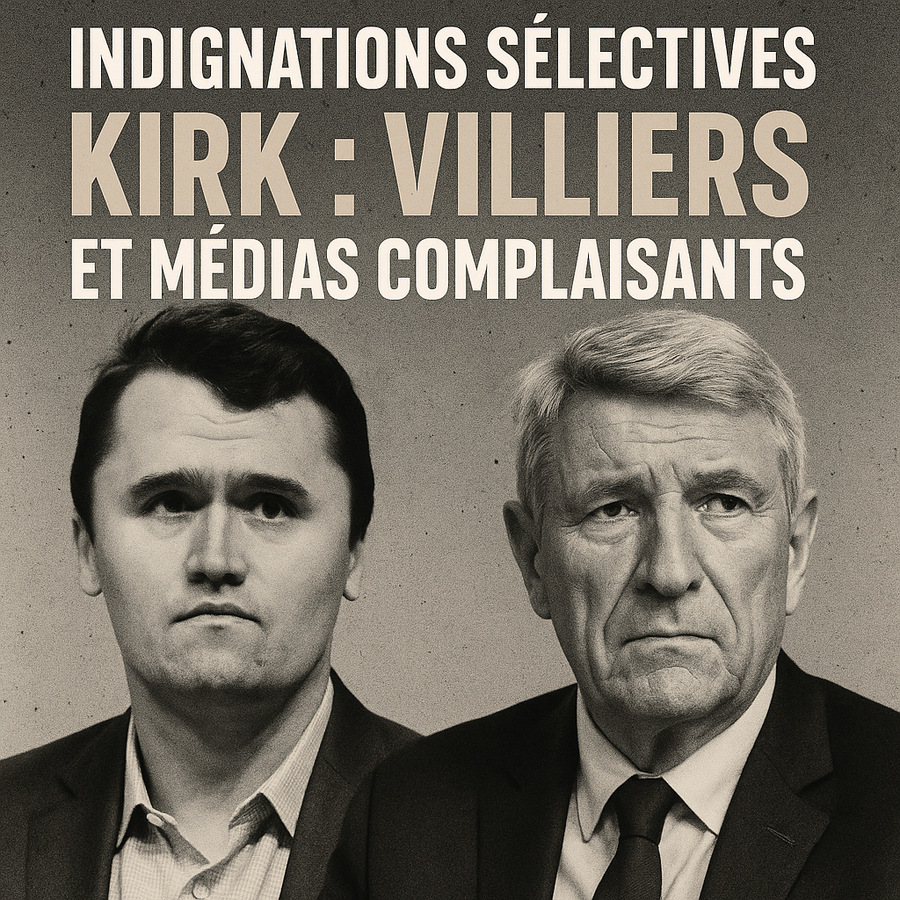

Indignations sélectives et médias : le cas Kirk et Villiers

Les indignations médiatiques ne sont jamais neutres. L’affaire Charlie Kirk, présenté comme un champion de la liberté d’expression malgré un passé marqué par des propos haineux, en est l’exemple parfait. En parallèle, d’autres figures comme Philippe de Villiers bénéficient d’un traitement médiatique tout aussi complaisant. Mais pourquoi ces différences ? Et surtout, quelles conséquences sur notre perception collective de la vérité et de la justice ?

Charlie Kirk : un parcours controversé

Charlie Kirk est aujourd’hui salué par certains comme une voix de la liberté d’expression. Pourtant, son passé montre un discours profondément marqué par des positions antisémites, islamophobes et homophobes. Ces éléments sont souvent minimisés dans les grands médias, qui préfèrent insister sur son rôle de victime potentielle de la violence politique.

Cette mise en scène interroge : pourquoi tant de complaisance ? Est-ce parce qu’il s’inscrit dans un récit idéologique qui arrange certains courants politiques et médiatiques ?

Philippe de Villiers et les médias français

En France, Philippe de Villiers illustre un phénomène similaire. Ses discours nationalistes et identitaires trouvent régulièrement une tribune médiatique bienveillante. Les critiques existent, certes, mais elles sont souvent diluées dans un discours de légitimation. La question se pose : pourquoi certains personnages sont-ils systématiquement présentés comme « courageux » ou « visionnaires », alors que d’autres sont immédiatement qualifiés de dangereux ?

Une indignation sélective organisée

L’indignation médiatique fonctionne comme une mécanique sélective. Certains propos haineux sont dénoncés avec force, tandis que d’autres sont minimisés, voire justifiés. Ce phénomène contribue à créer une hiérarchie des discours, où certains dérapages deviennent acceptables, d’autres insupportables.

En réalité, cette sélectivité médiatique est dangereuse pour la démocratie. Elle fausse le débat public et prive les citoyens d’une vision claire et honnête des enjeux. Voire aussi notre pétition contre le pass carbone et ses dérives autoritaires.

Les conséquences pour le débat démocratique

En jouant le jeu de l’indignation sélective, les médias affaiblissent leur crédibilité. Les citoyens finissent par douter de tout, convaincus que l’information est manipulée en fonction des intérêts idéologiques ou économiques. Ce climat favorise la montée de la défiance envers la presse traditionnelle.

Un problème de cohérence

Comment demander aux citoyens de respecter les valeurs républicaines et démocratiques, si ceux qui tiennent un discours de haine bénéficient de passe-droits médiatiques ? Cette incohérence alimente le cynisme et le sentiment que la justice n’est pas la même pour tous.

FAQ

Pourquoi parle-t-on d’indignation sélective ?

Parce que les médias ne traitent pas tous les propos ou comportements extrêmes avec la même rigueur, créant une hiérarchie injuste des indignations.

Charlie Kirk est-il vraiment un défenseur de la liberté d’expression ?

Il est présenté comme tel par certains, mais son passé montre un discours empreint de haine et d’exclusion, souvent occulté dans les récits médiatiques.

Pourquoi Philippe de Villiers est-il médiatisé positivement ?

Ses positions nationalistes trouvent un écho favorable dans certains milieux politiques et médiatiques, ce qui explique en partie sa complaisance médiatique.

Quel est l’impact de cette complaisance sur la société ?

Elle entretient une confusion et un climat de défiance envers la presse, affaiblissant la qualité du débat démocratique.

Comment lutter contre ces biais médiatiques ?

En exigeant une information plus transparente, en diversifiant ses sources et en encourageant les médias indépendants à enquêter sans complaisance.

Conclusion

L’affaire Kirk et la médiatisation de Philippe de Villiers révèlent l’existence d’une indignation sélective et de complaisances médiatiques dangereuses pour la démocratie. Le rôle des médias devrait être d’informer sans filtre ni favoritisme, mais force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. Les citoyens doivent rester vigilants, diversifier leurs sources et refuser cette hiérarchie imposée des indignations. Car au final, une démocratie saine exige une information honnête, équilibrée et cohérente.

Stéphane Richard

Le 29/09/2025