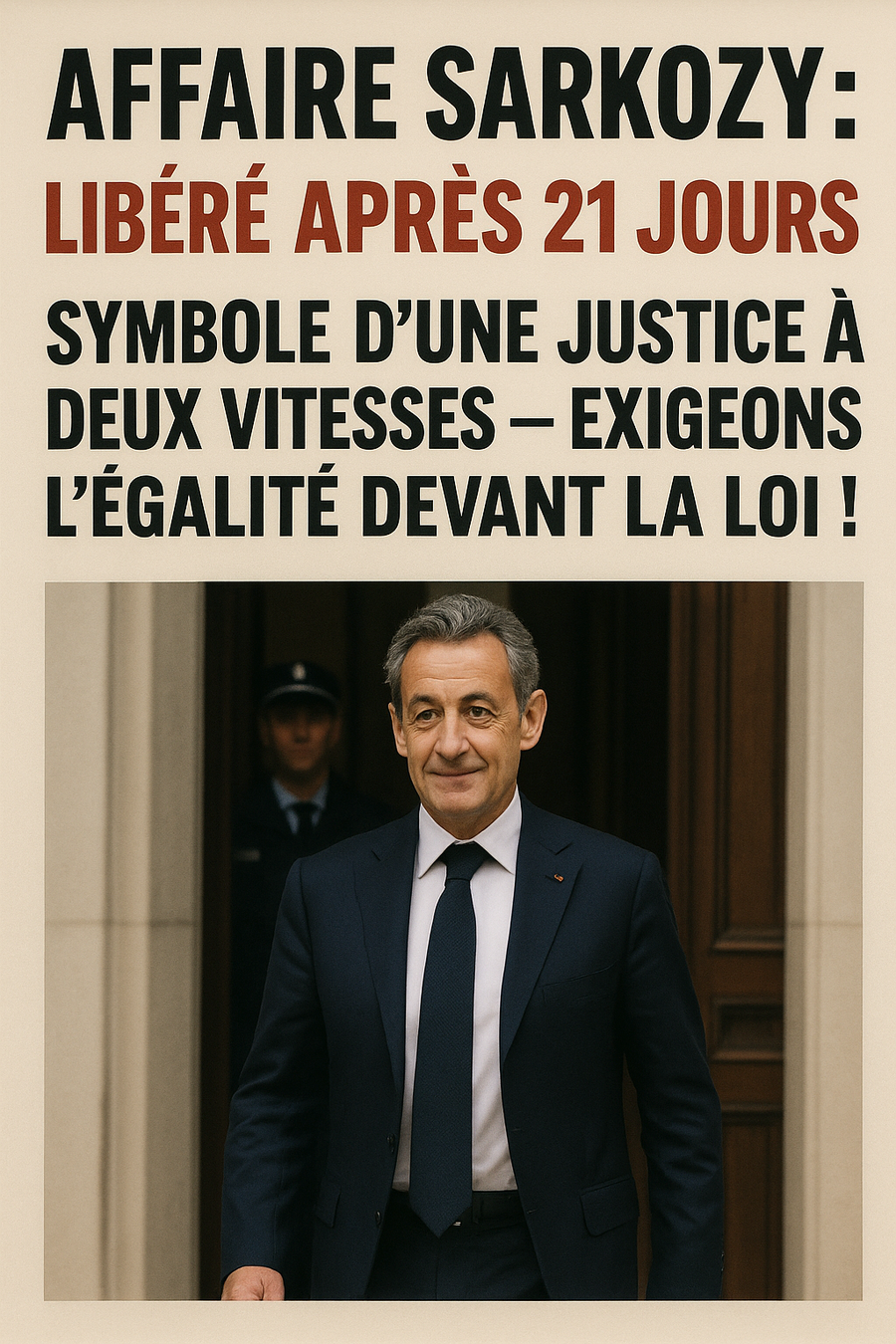

Nicolas Sarkozy libéré : une sortie de prison qui interroge la justice française

Nicolas Sarkozy libéré de prison après seulement 21 jours de détention : la décision de la cour d’appel de Paris a créé un séisme politique et judiciaire. Comment expliquer une telle rapidité de remise en liberté, alors que des milliers de citoyens purgent des peines bien plus longues pour des délits mineurs ? La France est-elle face à une justice à deux vitesses ? Cet article revient sur les faits, les réactions et les zones d’ombre de cette affaire qui ne cesse d’alimenter la polémique.

Les faits : Nicolas Sarkozy libéré après 21 jours

L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est sorti de prison le 10 novembre 2025, après trois semaines de détention seulement. Cette libération intervient dans le cadre de sa condamnation pour corruption et trafic d’influence. La cour d’appel de Paris a décidé de lui accorder une remise en liberté conditionnelle, assortie de plusieurs restrictions, notamment l’interdiction d’entrer en contact avec Gérald Darmanin et d’autres personnalités politiques impliquées dans l’enquête.

Cette décision, prise en un temps record, a immédiatement fait réagir les observateurs et les citoyens. Beaucoup s’interrogent : pourquoi une telle célérité dans le cas d’un ancien président, quand d’autres attendent des mois, voire des années, pour voir leur dossier examiné ?

Une justice critiquée : le spectre d’une justice à deux vitesses

La libération de Nicolas Sarkozy a ravivé un débat récurrent : celui de l’égalité devant la loi. Pour de nombreux Français, ce dossier symbolise une justice à deux vitesses, où les puissants bénéficient d’un traitement de faveur. Selon un sondage IFOP de 2024, 72 % des citoyens estiment que la justice française n’est pas la même pour tous.

Les chiffres confirment ce sentiment d’injustice. En moyenne, un détenu en France purge 68 % de sa peine avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, ce pourcentage chute à moins de 20 %. Un écart qui alimente les accusations de partialité.

Les réactions politiques et citoyennes

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent un « signal désastreux » envoyé à la population. Des associations de magistrats réclament plus de transparence sur les critères ayant conduit à cette décision. Du côté des partisans de l’ancien président, on parle d’une « victoire du droit sur la vengeance ». Une lecture que peu de citoyens semblent partager.

Les conditions de la remise en liberté

La cour d’appel a imposé plusieurs conditions à la libération de Nicolas Sarkozy. Parmi elles :

Ces mesures sont censées garantir que l’ancien président ne puisse pas interférer avec les procédures judiciaires en cours. Cependant, pour de nombreux observateurs, ces restrictions paraissent bien faibles face à la gravité des accusations.

Une affaire emblématique du rapport entre pouvoir et justice

L’affaire Sarkozy n’est pas isolée. Ces dernières années, plusieurs responsables politiques ont été condamnés pour corruption, détournement de fonds ou abus de pouvoir. Pourtant, peu d’entre eux ont réellement purgé leur peine. Ce constat alimente le sentiment d’impunité des élites.

Des juristes pointent du doigt une culture de l’entre-soi au sommet de l’État. Les liens entre magistrats, avocats et personnalités politiques posent la question de l’indépendance réelle du pouvoir judiciaire. La France est classée 21e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International, un classement qui ne cesse de se dégrader.

Des précédents troublants

Avant Nicolas Sarkozy, d’autres figures publiques ont bénéficié de remises de peine rapides ou d’aménagements jugés cléments :

Ces écarts de traitement nourrissent une défiance profonde à l’égard de la justice française.

Les appels à la réforme du système judiciaire

Face à ces critiques, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une refonte du système. Parmi les propositions évoquées :

Ces réformes visent à restaurer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Elles s’appuient sur un principe simple : la transparence comme condition de l’équité.

Une question morale autant que politique

Au-delà du débat juridique, cette affaire soulève une question morale : peut-on réellement parler d’égalité devant la loi quand les puissants semblent bénéficier d’un traitement privilégié ? L’opinion publique, elle, ne semble plus en douter. Pour beaucoup, la justice française a perdu sa crédibilité.

Cette crise de confiance n’est pas anodine. Elle fragilise le contrat social et alimente les mouvements de colère qui secouent le pays. À l’heure où les inégalités s’accroissent, chaque décision perçue comme injuste devient un symbole supplémentaire de fracture démocratique.

La réaction du gouvernement : silence et prudence

Le gouvernement reste discret sur le sujet. Ni la ministre de la Justice, ni le porte-parole de l’Élysée n’ont souhaité commenter la décision de la cour d’appel. Un silence qui en dit long, selon certains analystes, sur la gêne politique entourant ce dossier.

Dans les couloirs du pouvoir, on redoute une récupération du sujet par les oppositions. À droite comme à gauche, les critiques fusent. Pour les uns, cette affaire est la preuve d’un « système judiciaire politisé ». Pour les autres, elle démontre que la France n’a toujours pas réglé sa relation ambiguë entre pouvoir et justice.

Un débat citoyen nécessaire

Les citoyens demandent des comptes. De plus en plus de pétitions circulent en ligne, appelant à une réforme profonde de la justice française. Sur la plateforme Actions Alternatives, plusieurs campagnes exigent une égalité stricte devant la loi, quelles que soient les fonctions occupées.

Cette mobilisation populaire pourrait bien marquer un tournant. Car si la colère s’amplifie, les responsables politiques seront contraints d’agir. Le peuple ne réclame pas la vengeance, mais la cohérence : la même loi pour tous, sans privilège ni passe-droit.

FAQ

Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été libéré si rapidement ?

La cour d’appel de Paris a estimé que les conditions de sa détention étaient suffisantes pour justifier une remise en liberté conditionnelle. Cette décision reste contestée pour sa rapidité.

Quels sont les termes de sa liberté conditionnelle ?

Il lui est interdit de quitter le territoire sans autorisation et d’entrer en contact avec Gérald Darmanin et d’autres personnalités politiques citées dans l’affaire.

Cette décision est-elle courante pour des condamnés de ce profil ?

Non. Statistiquement, la majorité des détenus purgent au moins la moitié de leur peine avant d’obtenir une libération conditionnelle. Le cas Sarkozy est exceptionnel.

Comment réagissent les Français ?

Une large majorité des citoyens estime que cette libération rapide illustre une inégalité flagrante devant la justice, selon un sondage IFOP de 2024.

Peut-on espérer une réforme du système judiciaire ?

Oui, plusieurs propositions émergent, notamment la création d’une commission indépendante et la transparence des décisions judiciaires pour les personnalités publiques.

Conclusion

Nicolas Sarkozy libéré après seulement 21 jours de détention : une décision qui relance le débat sur la justice française et ses failles. Ce dossier, hautement symbolique, met en lumière la nécessité de repenser notre rapport à l’équité, à la transparence et à la responsabilité politique. Tant que des écarts de traitement subsisteront, la confiance du peuple restera ébranlée. Plus que jamais, la France a besoin d’une justice qui rassure, qui protège et qui prouve que, devant la loi, personne n’est au-dessus des autres.

Pour aller plus loin, consultez aussi la page Wikipédia de Nicolas Sarkozy pour un rappel complet de ses affaires judiciaires.

Simon Maneli

Le 09/11/2025